| |

|

|

| |

|

|

| Polarization Ratio -偏光比- |

|

問題です。昼間の空が青く、夕方の空が赤く、雲が白っぽく見えるのは、なぜでしょうか。

|

偏光が作りだす複雑な散乱パターンによるナノ超微粒子計測 | |||

直径は髪の毛の1000分の1以下 超微粒子の正体を突き止めるには | |||

海洋などへ放出されたプラスチックを海洋生物が摂取してしまうことが、近年「海洋性プラスチック問題」として提起されています。特に、波や太陽光の影響により目に見えないほどの微粒子となったマイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて人間も摂取してしまう危険性が高いものです。 しかしその実態を調べるにも、プラスチック自体の種類や大きさは多岐にわたり、更にプラスチック以外の物質との区別も必要となるなど、非常に手間がかかるのが課題です。 | |||

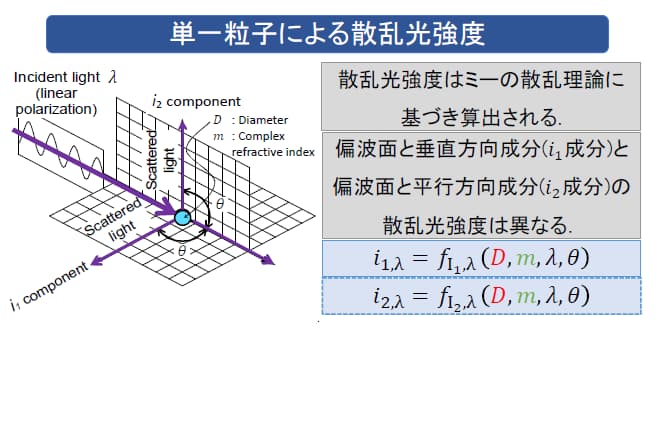

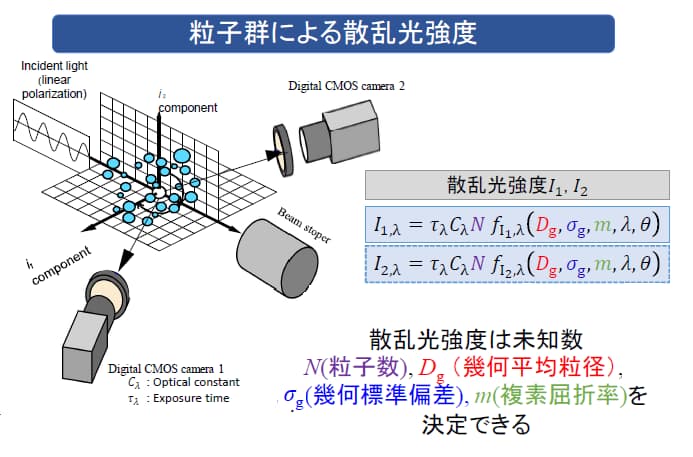

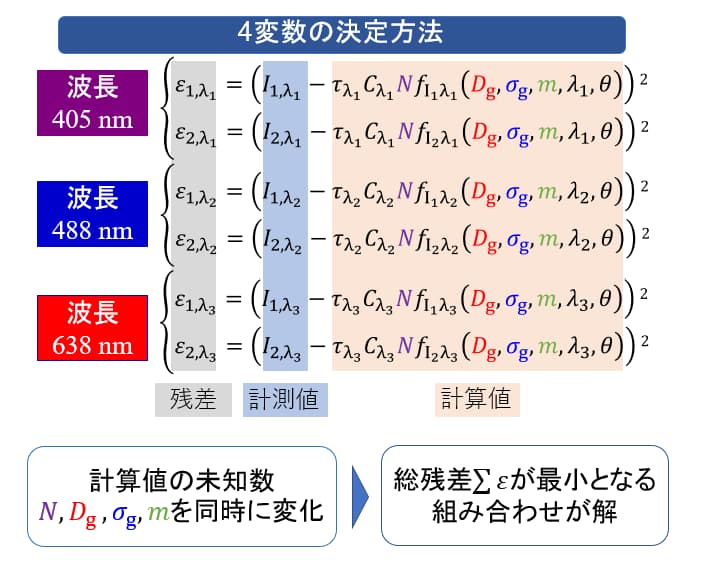

この「目に見えないほどの小さな粒を見つけて、更にその大きさや材料の情報も一緒に知る」という難題の解決法として、偏光比の利用があります。「粒子の粒径や材質によって、散乱された光の偏光が特徴的なパターンを示す(偏光比)」という物理的性質を利用したもので、目に見えない微粒子の大きさや材質を推定することができます。 | |||

| |||

本研究室では、ミー散乱・レイリー散乱の特徴を生かした「レーザー散乱計測法」を採用し、粒子の光学的同定実験を行っています。 | |||