| |

|

|

| |

|

|

| Internal Combustion Engine -内燃機関- |

|

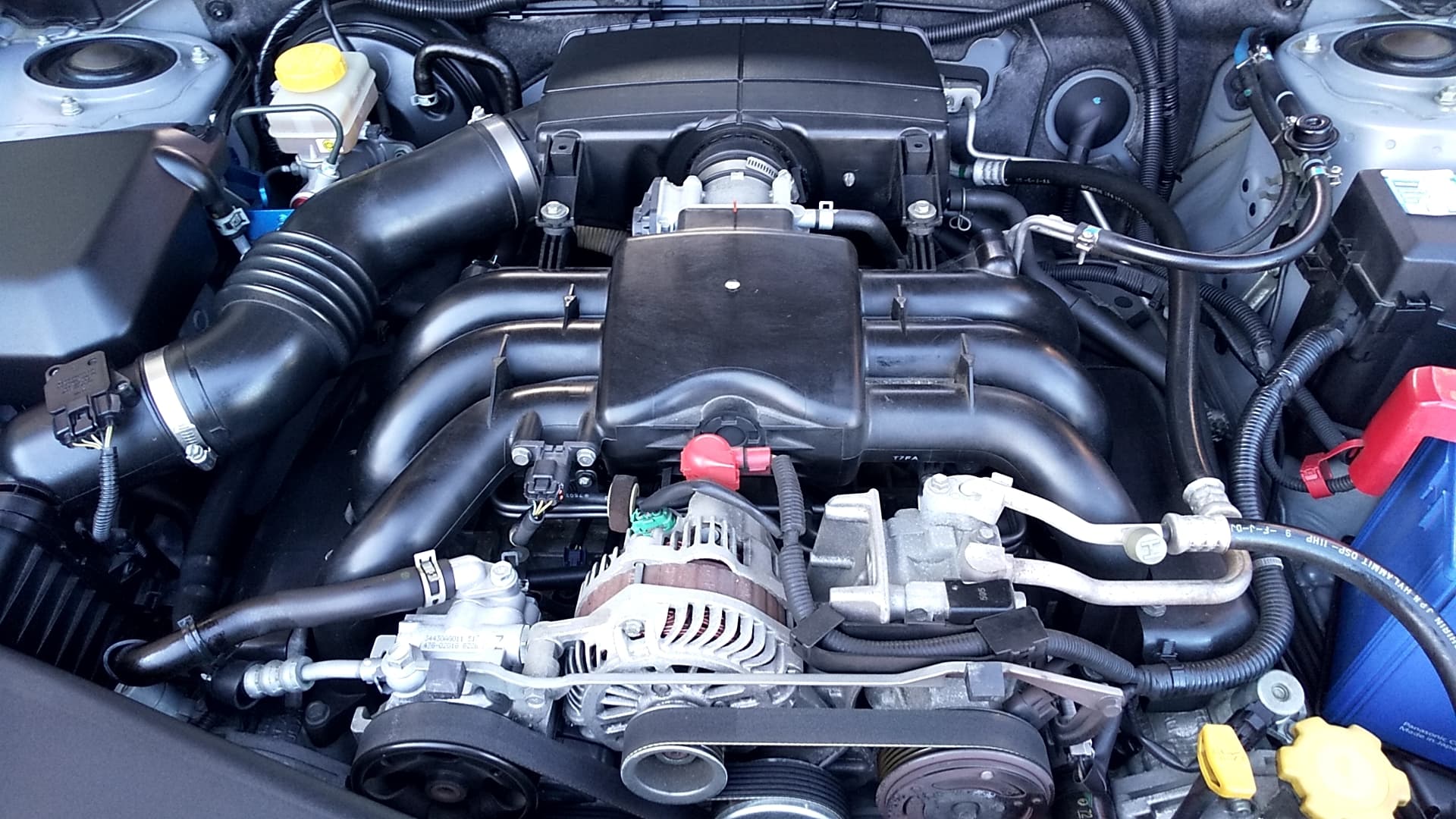

本物のエンジンを自ら運転することで、内燃機関の本質に迫ります。日本の大学の多くの研究室では「燃料噴霧のみ」「燃焼のみ」といった要素研究に限った研究を行っています.エネルギー環境研究室は,全国でも数えるほどしかない「実機エンジンを運転できる研究室」です。 「ものを燃やしてエネルギーを得る」というエンジンの働きは、産業革命以来、人間の社会生活と切り離せないものになっています。その中でも、エネルギーをピストン運動からの回転運動へ変換させるレシプロエンジンは、自動車や発電機などに搭載され、最も身近な内燃機関といえるでしょう。 一方、地球温暖化対策が重要視されてきている中、温室効果ガスである二酸化炭素の排出を抑える「カーボンニュートラル」「脱炭素」である、環境と共存できる燃焼の仕組みへの変革が、近年求められています。 本研究室では「バイオマス材料が原料となるアルコール」「カーボンフリー物質であるアンモニア」に注目し、効率よく環境に優しい燃焼方法について研究分析を行っています。 |

エタノール混合燃料が エンジン冷始動時未燃燃料量に及ぼす影響 | |||

|

エタノール混合ガソリンを利用する 環境にやさしいガソリンエンジンを考える | |||

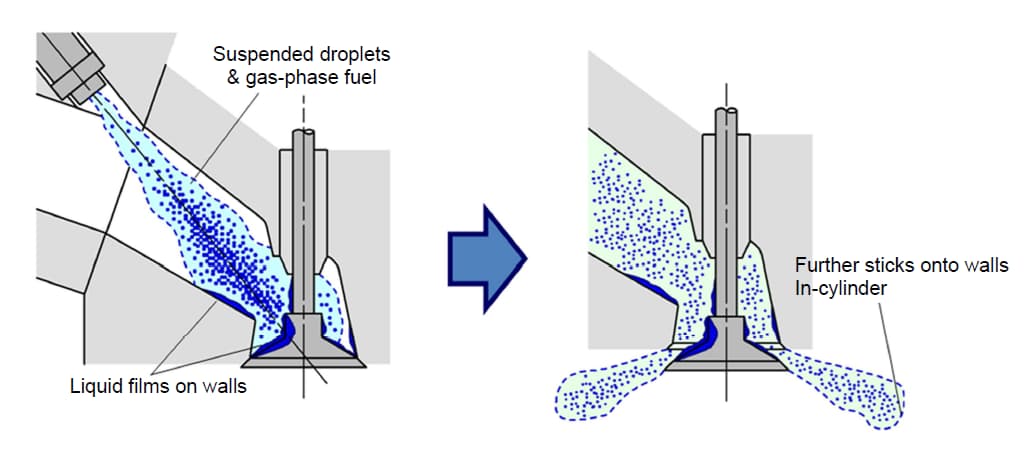

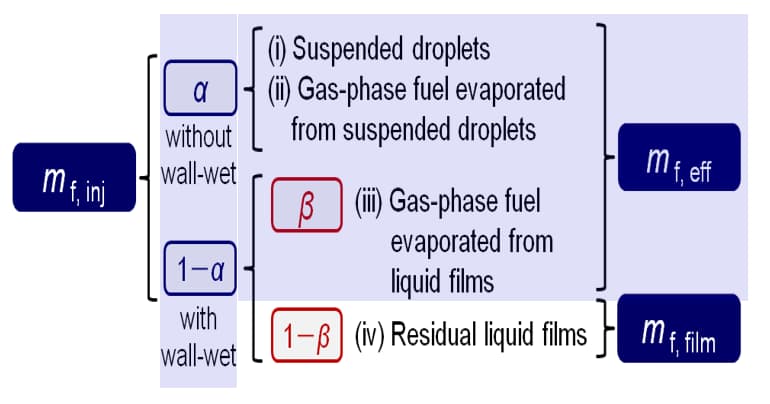

ガソリンへのドロップイン燃料として、エタノール(C2H5OH)の利用が注目されています。バイオマスより生成できるためカーボンニュートラルに貢献できるだけでなく、「酸素を含むため不完全燃焼しづらくなる」「オクタン価が高いためノッキングしづらくなる」という利点もあります。 しかし一方、エタノールはガソリンと比べて「蒸発しづらく、熱を奪いやすい(蒸気圧が低く、気化熱が高い)」という特性があり、特にエンジンの冷始動時の性能を落とし、未燃燃料量を増やすということもわかっています。 | |||

| |||

「エンジン冷始動時に未燃燃料量が増える原因」について、本研究室では既にガソリン単体についての研究を行っており、その物理的原因である「液膜燃料の、ピストン及びシリンダー壁面への付着」についてモデル化し、未燃燃料量の予測計算を行えるプログラムを持っています。 ※本研究ついての論文は、2023年度 日本機械学会賞 「Effects of injection parameters on the amount of wall-wet fuel in a port-fuel-injected spark-ignition engine during cold start」

エタノール混合ガソリンが冷始動時にどのような影響を及ぼすか、引き続き研究を進めていきます。 | |||

アンモニア模擬改質ガスを燃料に用いた 火花点火機関熱効率再現モデルの構築 | |||

|

カーボンフリーであるアンモニアの燃焼を エンジンに利用して環境を守る | |||

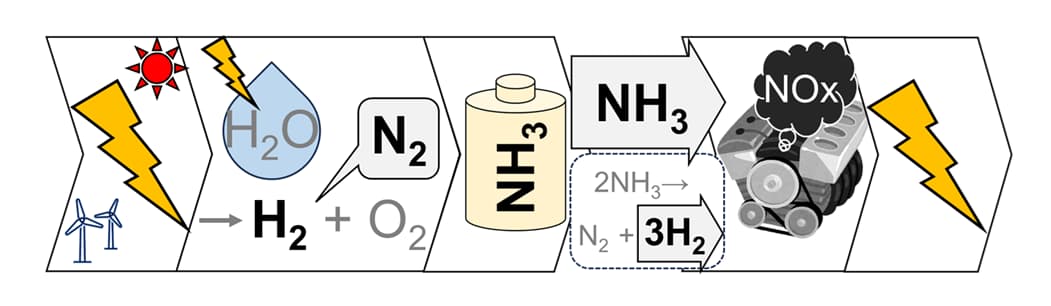

アンモニア(NH3)は燃焼しても二酸化炭素を排出しません。また再生可能エネルギー由来の電気で水を分解した「グリーン水素」を、生成原料に使うことができます。これらより、アンモニアは地球温暖化を防止する「脱炭素社会」に向けての有力な燃料として、利用検討が活発にされています。 しかしアンモニアは「他の燃料に比べて燃焼速度が遅いため、既存設備を利用した安定運転が困難」という点が、実用化に向けての大きな課題です。 | |||

本研究室では、「アンモニアの燃焼速度改善のために、燃料の一部にアンモニアから改質した水素を添加」を改善策として考え、「アンモニア/水素混焼火花点火機関 熱効率再現モデル」を構築しました。モデル化により、熱効率予測が容易にできるようになり、実験検証工数の削減が期待できます。 | |||

※本研究について、大学院修士課程2年(当時)市川 彩さんが 2024年度 自動車技術会 大学院研究奨励賞 研究テーマ「アンモニアを用いたカーボンニュートラル発電システムの性能ならびに効率モデリング」 | |||

| |||

| |||

今後も、アンモニアと水素の混合割合の検討や、窒素含有燃料燃焼では注意しなくてはならないNOx(窒素酸化物)の排出量などを調査しつつ、最適なアンモニア燃焼運転条件の研究を行っていきます。 | |||